Anfang des Jahres zeigte sich der stratosphärische Polarwirbel von seiner besten Seite, er war extrem kalt und gut ausgeprägt. Im Laufe der zweiten Januarhälfte begann er zu schwächeln, sein Zentrum wurde zum Teil aus der eigentlichen Polregion verschoben. Um eine markante Erwärmung, ein major warming, handelte es sich dabei aber nicht. Nun aber kommt es zu einem solchen Ereignis!

Aktuell Major Warming in der Stratosphäre

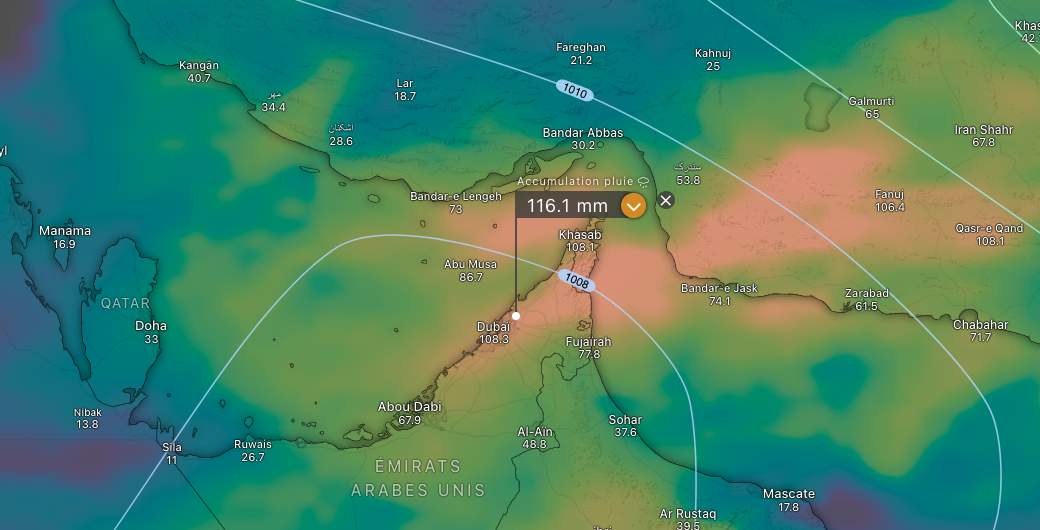

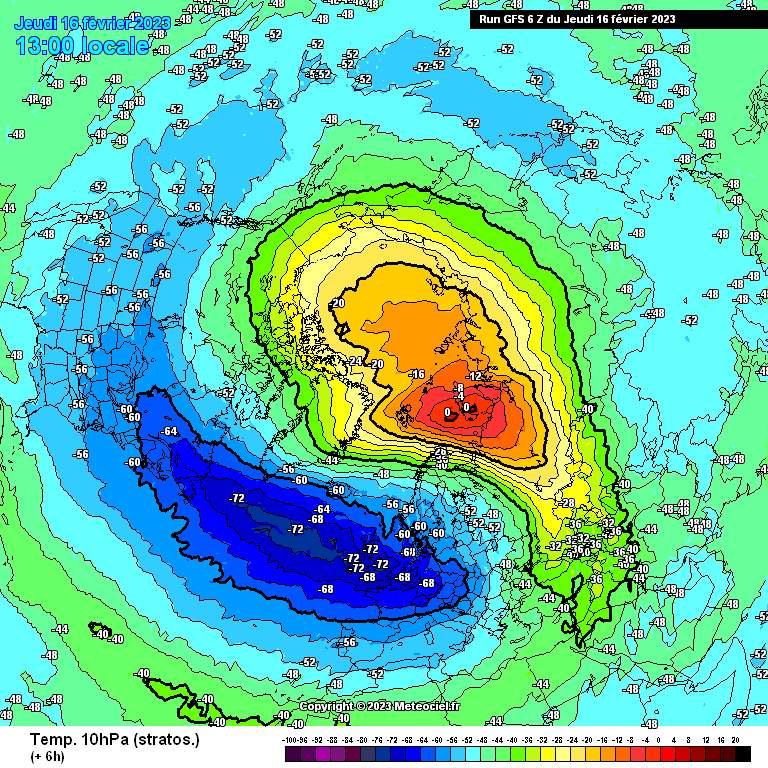

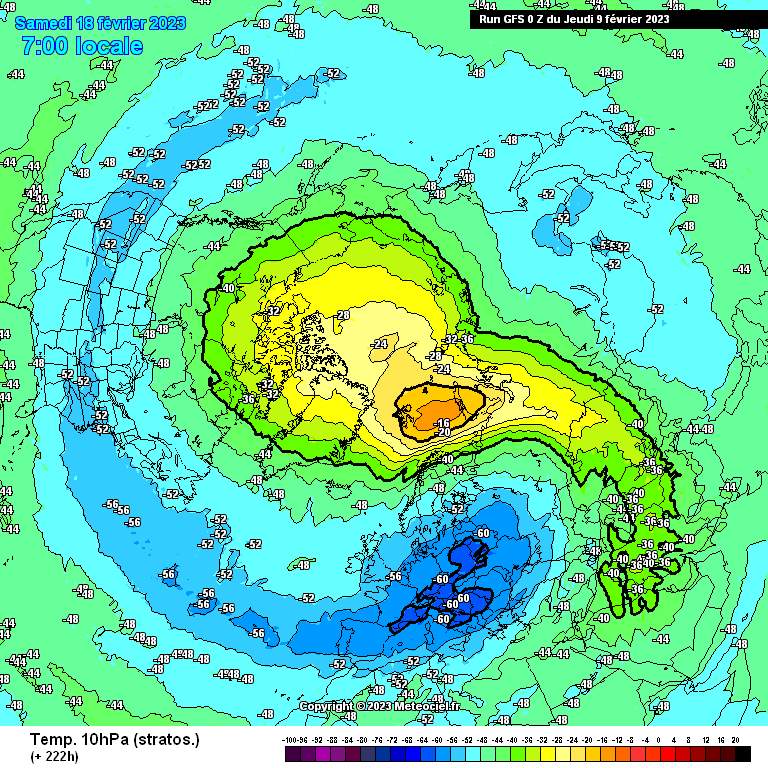

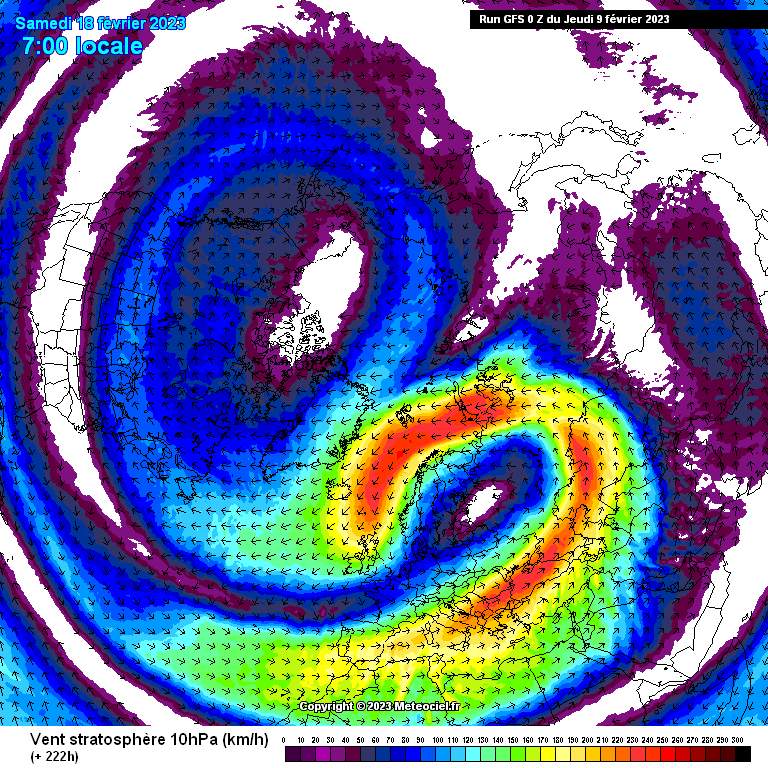

Letzte Woche zeichneten sich grosse Veränderungen in der Stratosphäre über der Polarregion ab, nun ist es soweit. Zur Zeit findet hier eine rapide Erwärmung statt, ein sogenanntes Major Warming. Von dem zuletzt vorherrschenden Polarwirbel mit sehr kalter Luft ist nicht mehr viel übrig, auf dem 10 hPa Niveau liegen die Temperaturen nun zum Teil schon bei 0 Grad. Anfang des Jahres waren es -80 bis -90 Grad, letzte Woche noch -70 bis -65 Grad! Die verbleibende Kaltluft wird südwärts über den Atlantik und Europa abgedrängt (displacement), erwärmt sich in den nächsten Tagen aber ebenfalls. Die Westwindzirkulation kommt in diesen Höhen zum Erliegen, Ostwindkomponenten spielen eine zunehmende Rolle. Von diesem hohen Niveau aus wird sich dieser Prozess in den kommenden Wochen mehr und mehr auch auf die obere Troposphäre auswirken. Eine spannende Entwicklung, die Wahrscheinlichkeit für blockierende Wetterlagen steigt. Daraus aber detaillierte Langfristprognosen für die Schweiz abzuleiten, ist schlicht noch nicht möglich. Sobald sich diesbezüglich etwas am Prognosehorizont abzeichnet, werden wir natürlich entsprechend informieren!

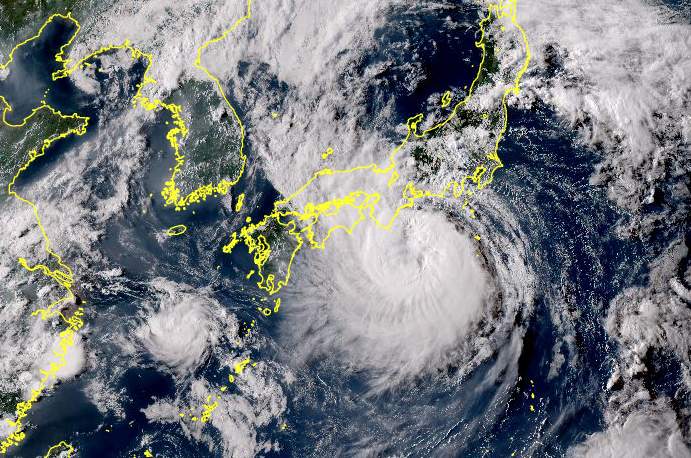

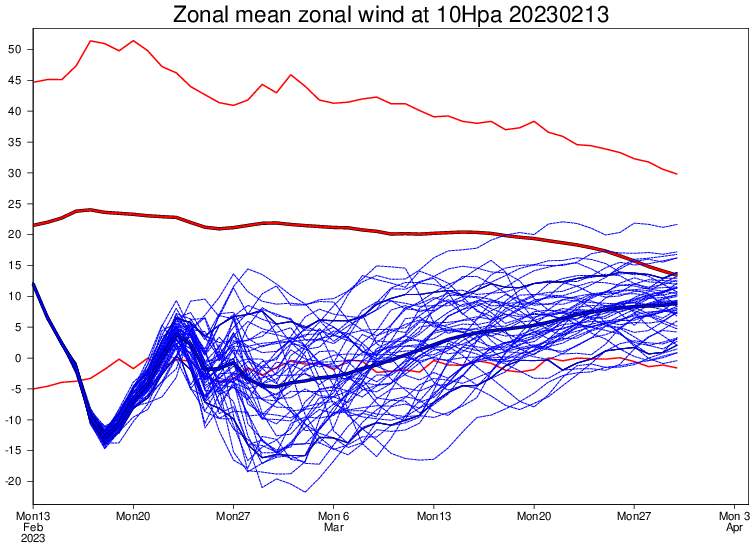

Abb. 1: Aktuelle Temperaturen auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe); Quelle: meteociel.fr

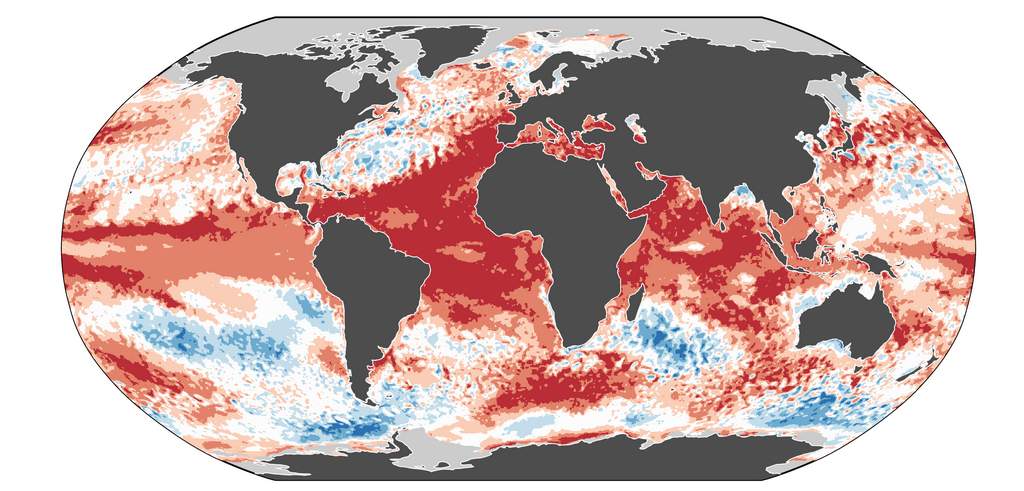

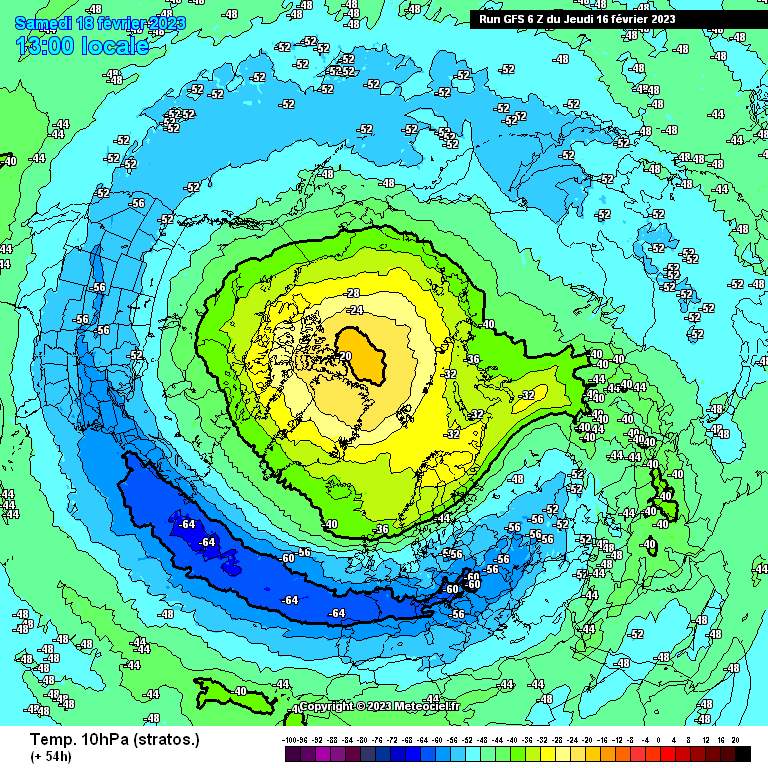

Abb. 2: Temperaturen auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe) am Samstag, 18. Februar 2023; Quelle: meteociel.fr

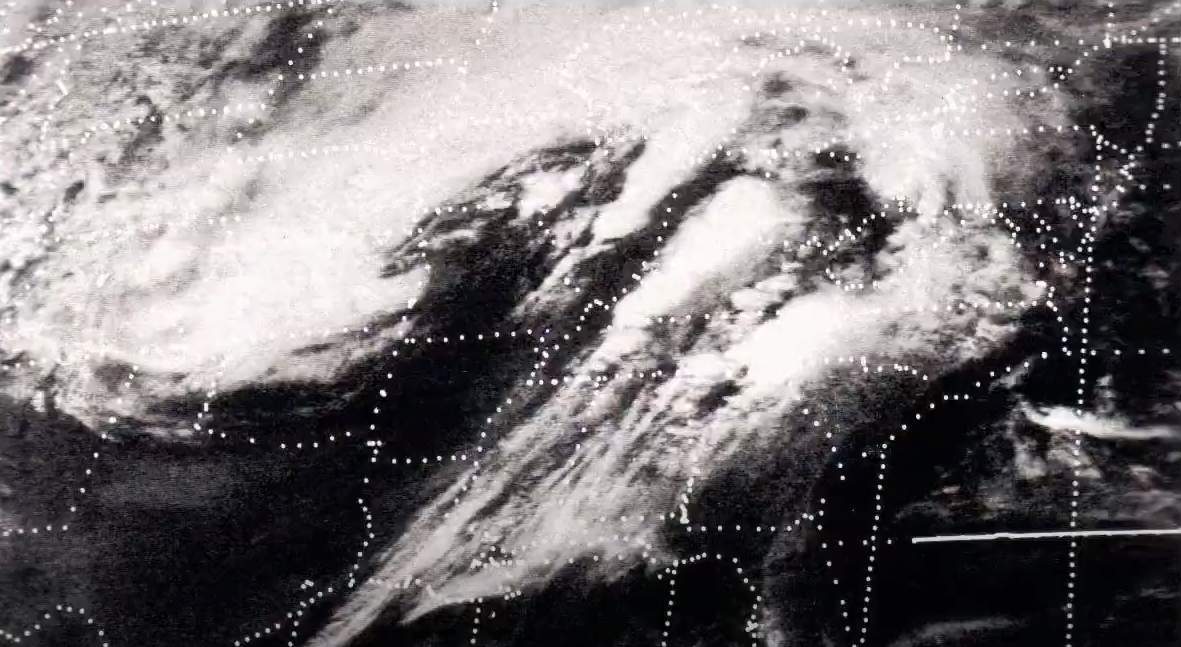

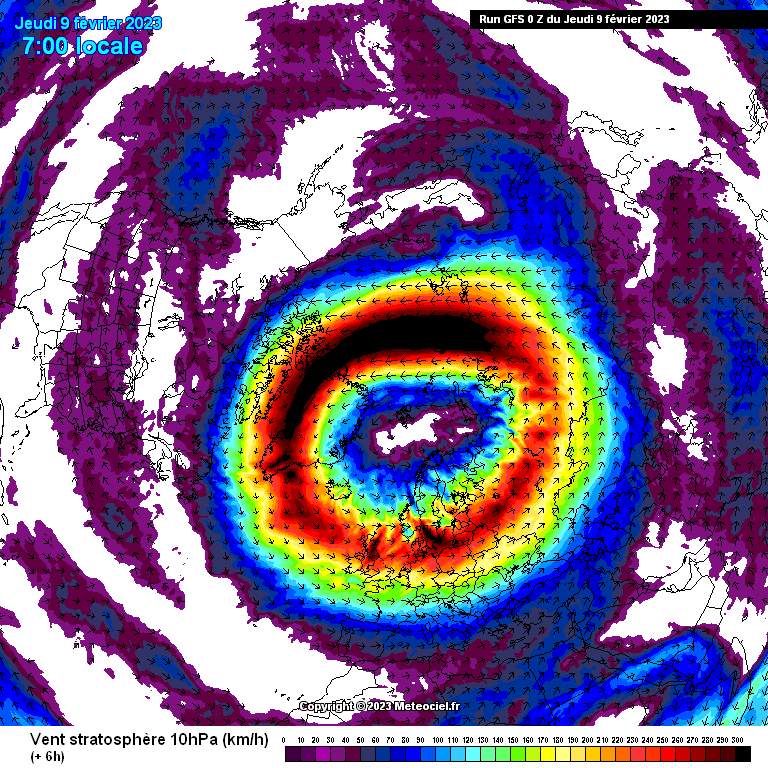

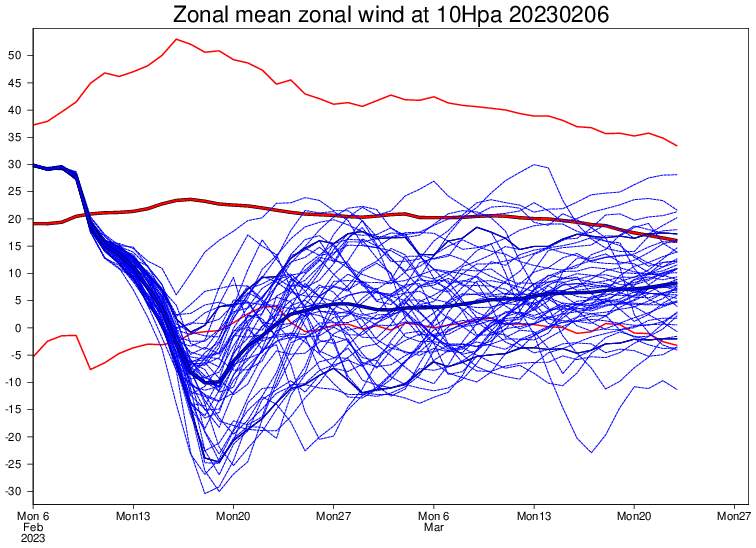

Abb. 3: Prognostizierter Index des mittleren zonalen Windes auf dem 10 hPa Niveau. Positiv bei Westwind, negativ bei Ostwind; Quelle: ECMWF

Aktuell ist der stratosphärische Polarwirbel intakt, in seinem Kernbereich liegen die Temperaturen zwischen -70 und -65 Grad. Ihn umgibt ein starkes Westwindband.

Abb. 1: Aktuelle Temperaturen auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe); Quelle: meteociel.fr

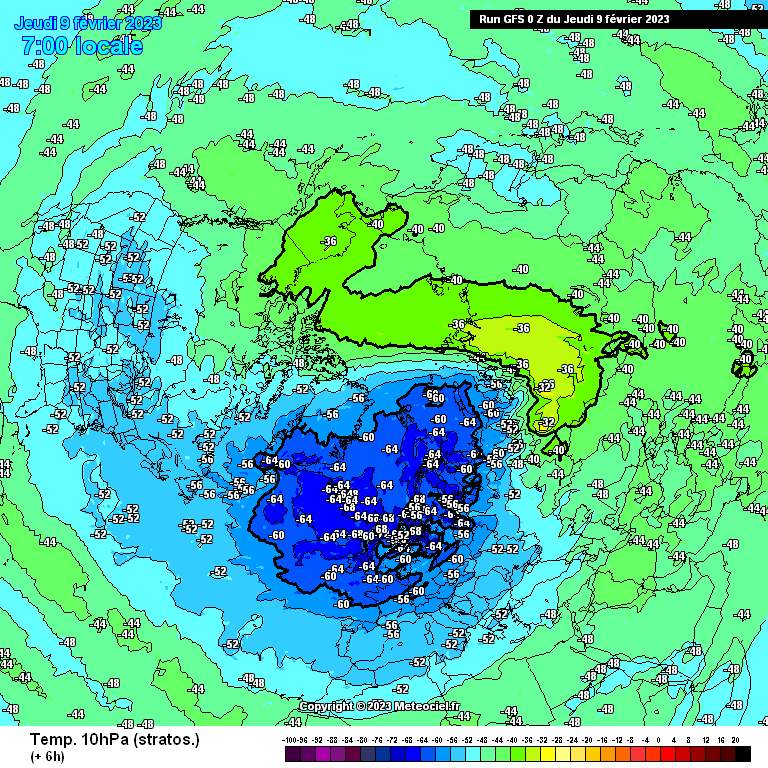

Abb. 2: Aktueller Wind auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe); Quelle: meteociel.fr

Für die kommenden Tage sind sich die Modelle aber ziemlich einig, in der nächsten Woche kommt es hier zu grossen Veränderungen. Ein "major sudden stratospheric warming" tritt statistisch gesehen alle zwei bis drei Jahre während des Winters auf der Nordhalbkugel auf, das letzte Mal war dies Anfang Januar 2021 der Fall. Typisch für ein solches Ereignis ist ein markanter und grossflächiger Temperaturanstieg in der Stratosphäre binnen weniger Tage. Und genau danach sieht es nun aus!

Abb. 3: Prognostizierter Index des mittleren zonalen Windes auf dem 10 hPa Niveau. Positiv bei Westwind, negativ bei Ostwind; Quelle: ECMWF

Bis zum Samstag nächster Woche steigen die Temperaturen auf dem 10 hPa Niveau auf -20 bis -15 Grad an, also eine Erwärmung um 50 Grad! Die Reste des der Polarwirbels werden nach den aktuellen Unterlagen abgedrängt und liegen dann über Europa. Durch die massive Erwärmung kommt es auch zu drastischen Veränderungen bei den Strömungsverhältnissen. Die bis dahin vorherrschende Westwinde schwächen sich ab und beginnen schliesslich partiell auf Ost zu drehen. Danach zeigen die Berechnungen eine kurze Erholungsphase, gefolgt von einer erneuten Erwärmung.

Abb. 4: Temperaturen auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe) am Samstag, 18. Februar; Quelle: meteociel.fr

Abb. 5: Wind auf der 10 hPa Fläche (ca. in 30 km Höhe) am Samstag, 18. Februar; Quelle: meteociel.fr

Was bedeutet das für unseren restlichen Winter?

Für den verbleibenden Februar wohl nichts. Dieses oben beschriebene Phänomen findet in grosser Höhe in der Stratosphäre statt, der Prozess Wetter passiert ein Stockwerk tiefer in der Troposphäre. Allerdings können diese zwei Schichten miteinander interagieren, dies eben vor allem während des Winters. Mit einer gewissen zeitlichen Latenz von mehreren Wochen haben die veränderten Strömungsverhältnisse in der Stratosphäre auch Einfluss auf die Tropopause und den knapp darunter verlaufenden Jetstream. Dieser kann sich dadurch abschwächen und in weiterer Folge stärker mäandern. Im Zuge dessen werden blockierende Wetterlagen wahrscheinlicher. Kalte Polarluft kann weiter nach Süden vorstossen, mildere Luft weiter nach Norden. Für Europa kann das eine Umkehr der Druckverhältnisse über dem Atlantik bedeuten, und tatsächlich sieht es an Anfang März nach einem zunehmend negativen NAO-Index (North-Atlantic-Oscillation-Index) aus. Das letzte Mal war dies in der ersten Hälfte des Dezembers 2022 der Fall. Dies alles liegt noch etliche Wochen in der Zukunft und ist dementsprechend mit Unsicherheiten behaftet. Die Wahrscheinlichkeit für Kaltlufteinbrüche nach Mitteleuropa (am Südrand eines weiter nördlich gelegenen Hochs) im März würde dadurch aber ansteigen. Ob wir uns dann tatsächlich mit einem Märzwinter konfrontiert sehen, kann noch niemand seriöserweise sagen.