Für das Wetter auf der Erde leistet deren Rotation einen entscheidenen Beitrag, die Corioliskraft. Wie bei der Zentrifugalkraft handelt es sich zwar nur im eine Scheinkraft, auf einer nicht rotierenden Erde würden Hoch- und Tiefdruckgebiete aber ganz anders aussehen.

Am Äquator warm, an den Polen kalt

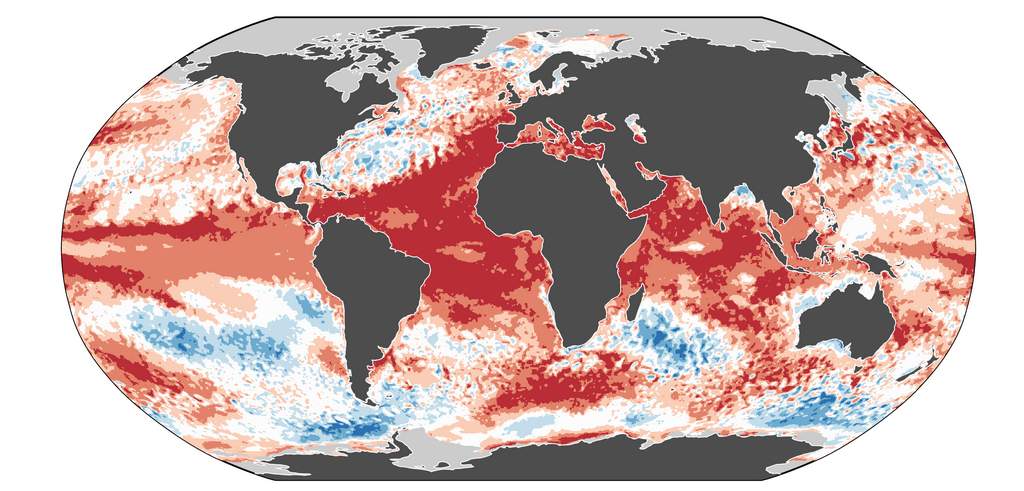

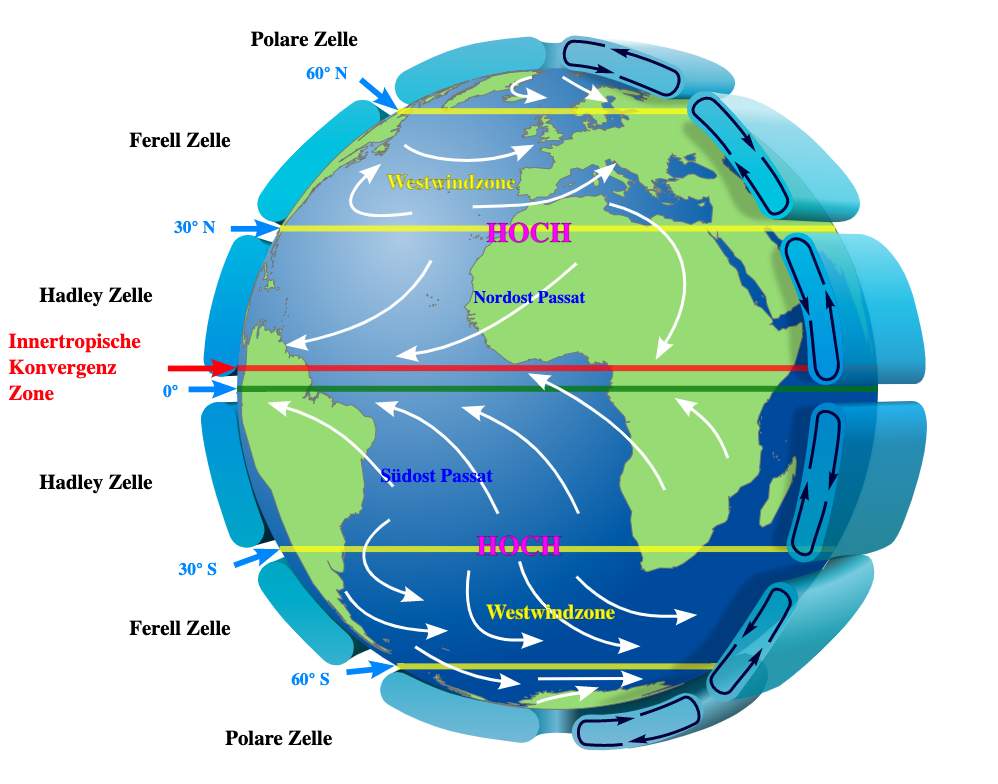

Die Sonneneinstrahlung und damit der Energieeintrag pro Fläche ist am Äquator wesentlich grösser als an den Polen. Ohne den Prozess "Wetter" würde es am Äquator immer heisser werden. So aber kommt es zu Ausgleichsströmungen, welche diese Temperaturdifferenz abbauen. Über dem Äquator steigt die erwärmte Luft grossräumig auf, der Luftdruck am Boden sinkt. Über den Subtropen sinkt die Luft wieder ab, hier bildet sich am Boden ein Hoch (Hadley-Zelle). Über den Polarregionen liegt schwere Kaltluft, auch hier bildet sich am Boden ein Hoch. Dazwischen liegen die Tiefdruckgebiete der mittleren Breiten. Auf einer nicht rotierenden Erde würden sich in erster Linie meridionale Zirkulationsmuster (in Nord-Süd-Richtung) ergeben.

Die Erde dreht sich

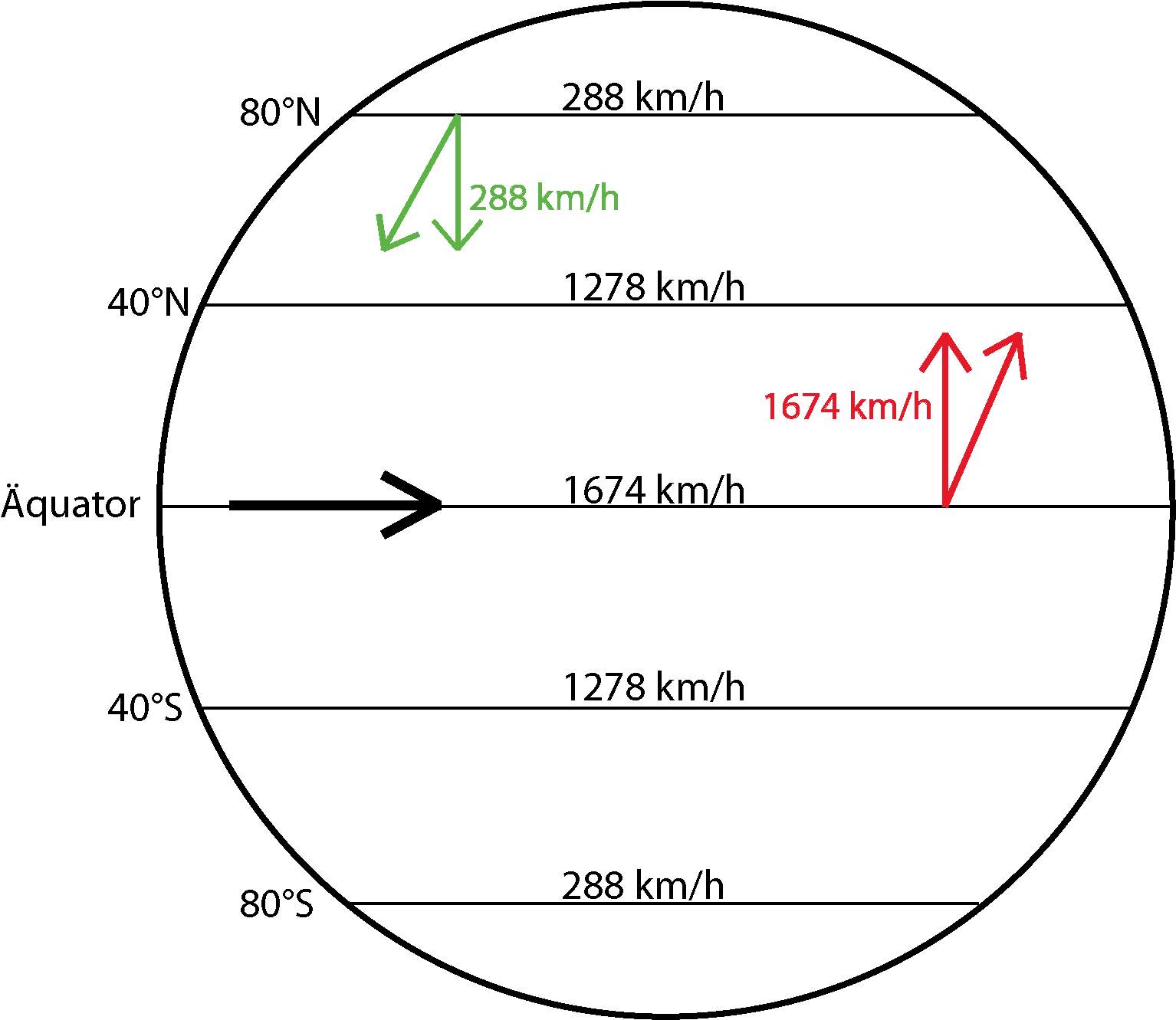

Nun aber ist die Erde ein rotierender Körper, der für eine Umdrehung fast genau 24 Stunden braucht. Am Äquator liegt der Umfang bei ca. 40 000 km, ein hier liegender Punkt bewegt sich also mit 1670 km/h in Richtung Osten. In den mittleren Breiten ist der Umfang und auch die Rotationsgeschwindigkeit geringer. Bei uns in der Schweiz bewegen wir uns beispielsweise mit knapp 1000 km/h nach Osten. Strömen nun Luftmassen vom Äquator nordwärts, nehmen sie ihre höhere Geschwindigkeit mit und bewegen sich dann schneller als die Erdoberfläche. Für einen Beobachter am Boden sieht es so aus, als würden sie von ihrem Nordkurs nach Osten abgelenkt werden – also nach rechts. Umkehrt werden Luftpakete, die vom Pol südwärts strömen, von der Erdoberfläche überholt. Sie werden also auf ihrem Südkurs nach Westen abgelenkt (wieder nach rechts).

Abb. 1: Schematische Darstellung der Corioliskraft. Rechtsablenkung auf der Nordhalbkugel, Linksablenkung auf der Südhalbkugel; Quelle: MeteoNews

Diese ablenkende Wirkung ist die Corioliskraft. Sie hat ihren Ursprung rein in der Trägheit bewegter Körper. Auf ruhende Objekte wirkt sie nicht. Am Äquator ist die Corioliskraft unabhängig von der Geschwindigkeit des Objekts gleich Null. Bei gleicher Geschwindigkeit des Körpers nimmt sie in Richtung der Pole vor allem in höheren Breiten rasch an Stärke zu und erreicht am Pol ihr Maximum.

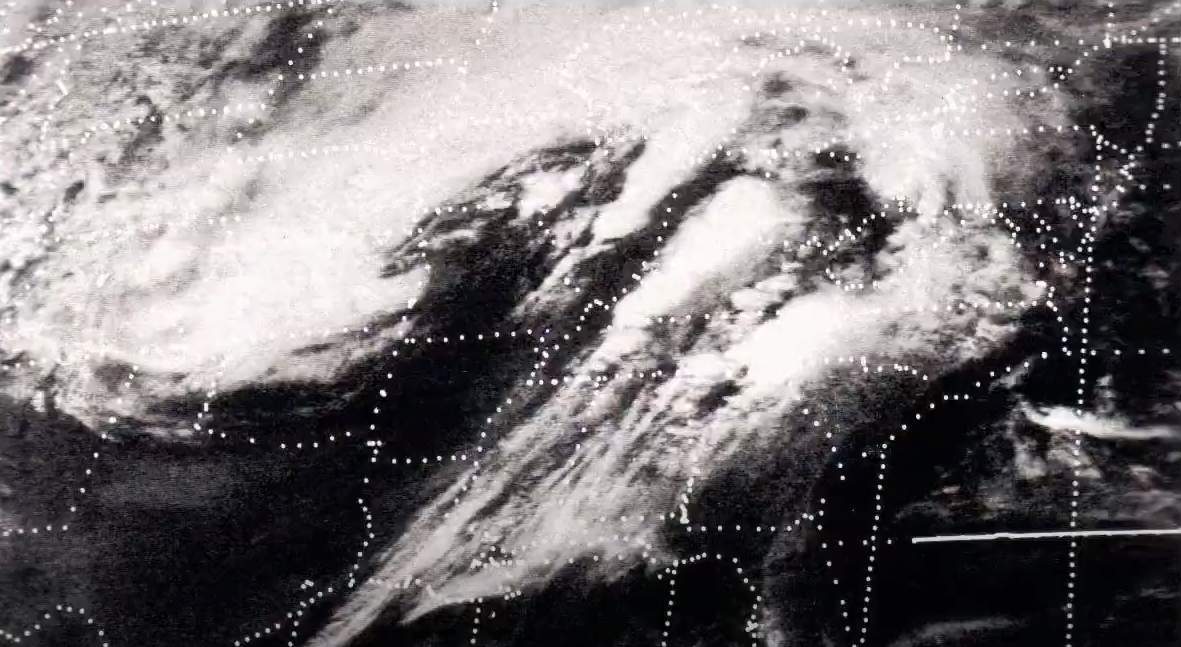

Zyklone und Antizyklone

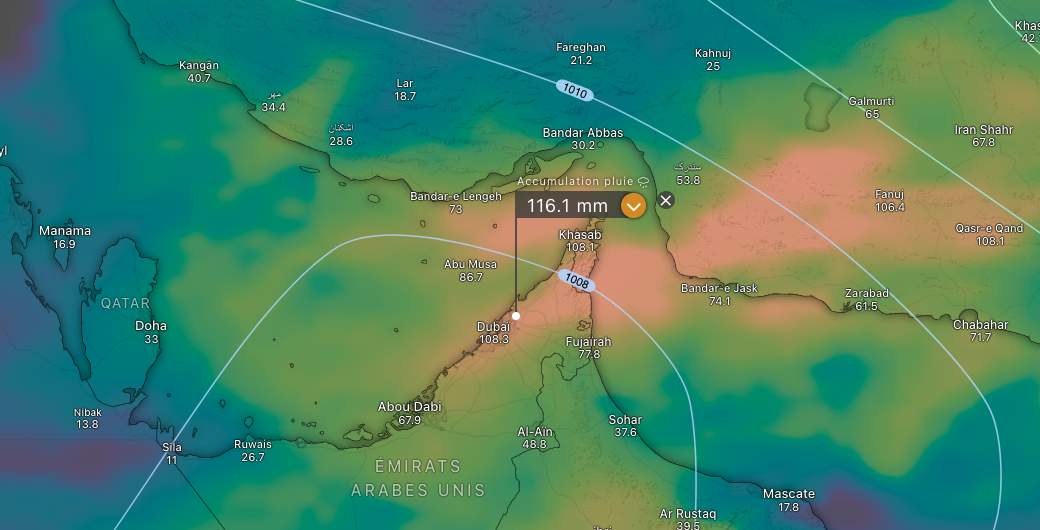

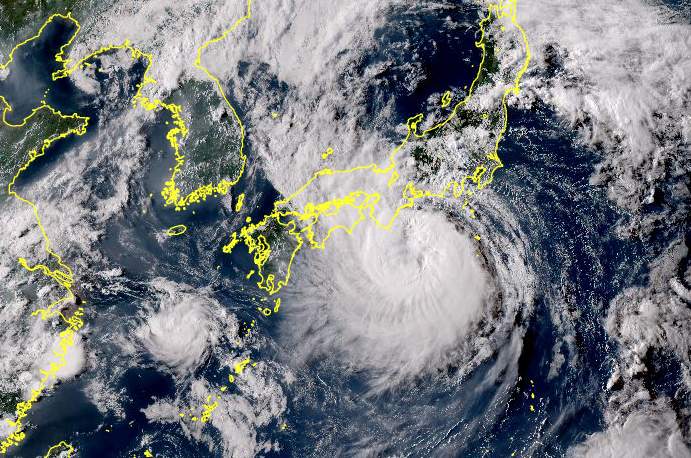

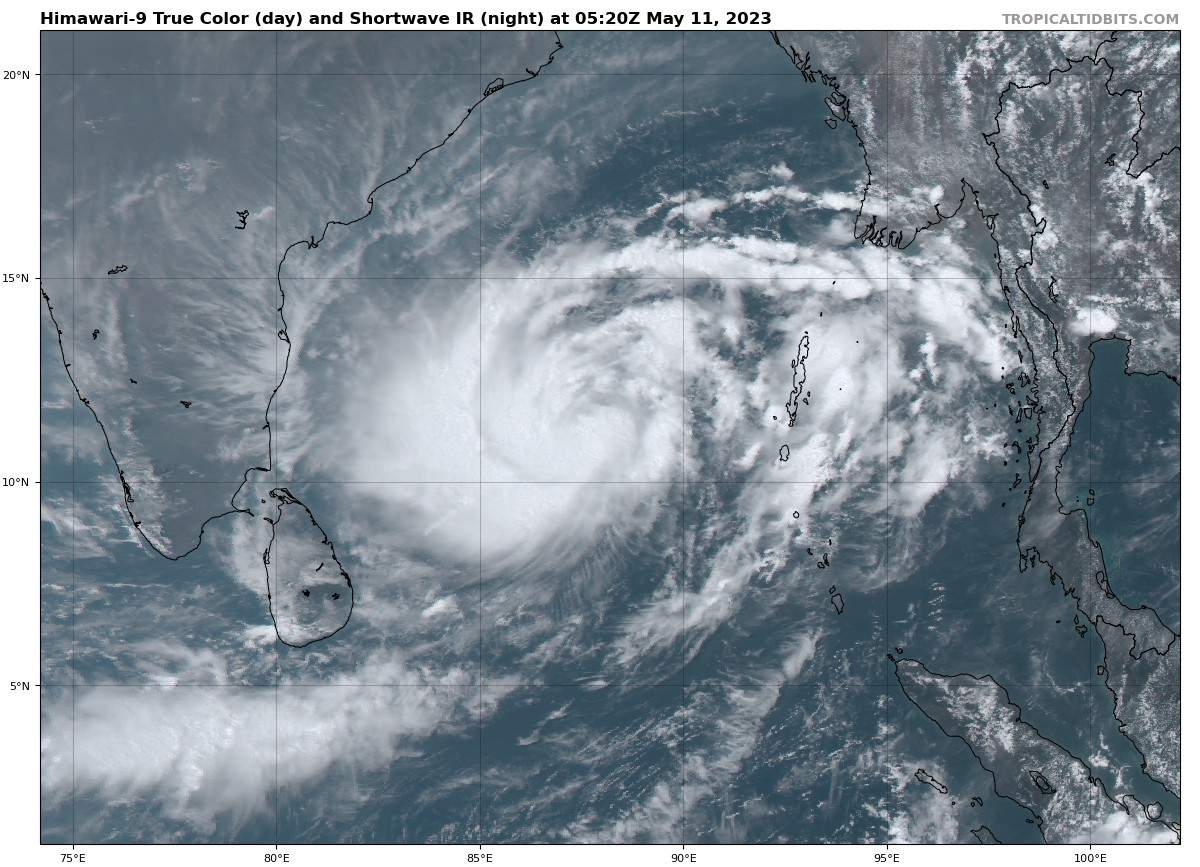

Durch ihren Beitrag werden die Strömungsmuster auf der rotierenden Erde komplizierter! Land und Meer sind nicht gleichmässig verteilt und werden unterschiedlich stark erwärmt (differentielle Erwärmung). Temperaturunterschiede führen zu Druckdifferenzen, es bilden sich Tief- (Zyklone) und Hochdruckgebiete (Antizyklone). Die Natur ist bestrebt, Temperatur- und Druckunterschiede auszugleichen. Luft strömt von höherem zu tieferem Druck – also aus einem Hoch in ein Tief hinein. Auf einer nicht rotierenden Erde würde sie dies auf einer möglichst direkten Bahn tun, durch die Corioliskraft wird sie dabei aber abgelenkt. Dadurch bilden sich rotierende Hoch- und Tiefdruckgebiete. Ein Tief dreht sich auf der Nordhalbkugel gegen den Uhrzeigersinn, auf der Südhalbkugel im Uhrzeigersinn. Die Passate wehen vom subtropischen Hochdruckgürtel in Richtung der Innertropischen Konvergenz Zone (ITC, tiefer Luftdruck entlang des Äquators). Auch sie werden entsprechend abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel weht der Nordost-Passat, auf der Südhalbkugel der Südost-Passat.

Abb. 2: Schematische Darstellung der verschiedenen Zirkulationsmuster auf der rotierenden Erde; Quelle: Wikipedia

Die Corioliskraft wirkt auf alle bewegten Objekte, also nicht nur auf die Luft. Auch auf die Meeresströmung hat sie einen entscheidenden Einfluss. Selbst im Bereich der Technik darf sie bei der Planung und Konstruktion ab gewissen Grössenordnungen nicht mehr vernachlässigt werden. So werden beispielsweise auf der Nordhalbkugel im Eisenbahnverkehr die in Fahrtrichtung rechts liegenden Schienen etwas mehr beansprucht.